ブログ

VScodeでWSL上のRailsアプリをデバッグする方法

CentOS, Linux, PC, Ruby, VScode, Windows, WSL2, ツール, 紹介

皆さんはRuby on Railsでアプリを作成した後、そのデバッグをどのように行っているでしょうか?

様々な方法が考えられると思いますが、実はVScodeでもデバッグを行うことが可能です。

今回はWSL2で構築したLinux環境にVScodeから接続し、その中のrailsアプリのデバッグを行う方法について解説しましたので、ぜひ参考にしてみてください!

目次

実行環境

はじめに説明したように、今回はまずWSL2を使ってWindows上にLinux環境を構築してから、railsアプリのデバッグを行います。

今回の実行環境はこちらになります

Windows11

WSL2

CentOS7

Rails 5.2.6.2

ruby 2.7.7

VScode1.74.3

WSL2でLinux環境の構築

まずは、WSL2上でLinuxの環境構築をする必要がありますが、WSL2のインストール方法については以前のブログの途中で紹介していますので、分からない方はそちらで確認してください。

ただ、以前の記事ではUbuntuをインストールしているため、今回のCentoOS7のインストール方法とは異なる点にご注意ください。

Rubyのインストール

続いて、Rubyのインストール方法を紹介します。

今回はrbenvを入れた後に、それを経由してrubyのインストールを行います。

まずは以下のコマンドを実行してrbenvと、ruby-buildをインストールしてください

# rbenvインストール $ git clone https://github.com/sstephenson/rbenv.git ~/.rbenv # ruby-buildインストール $ git clone https://github.com/sstephenson/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build

続いて環境変数へPath設定を行います

echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile echo 'if which rbenv > /dev/null; then eval "$(rbenv init -)"; fi' >> ~/.bash_profile # 環境変数を反映 source ~/.bash_profile

続いてrubyをインストールします。今回は例として2.7.7をインストールしていますが、使用したいバージョンを指定すれば、それのバージョンのインストールができますので、適宜変更してください。

# rubyインストール rbenv install 2.7.7 # rbenv の再読み込み rbenv rehash # ローカルへ反映設定(ターミナル) rbenv local 2.7.7 # グローバルへ反映設定(全体) rbenv global 2.7.7

最後にbundlerとrailsのインストールを行います。以下のコマンドを実行してください。

# bundler のインストール gem install bundler # rails のインストール gem install rails

これでrailsまでのインストールは完了になります。railsアプリの作成については説明しませんので、デバッグに使用するアプリはそれぞれ用意してみてください。

VScodeのインストール

それではVScodeと、必要なプラグインのインストールについて説明します。

VScodeのインストール

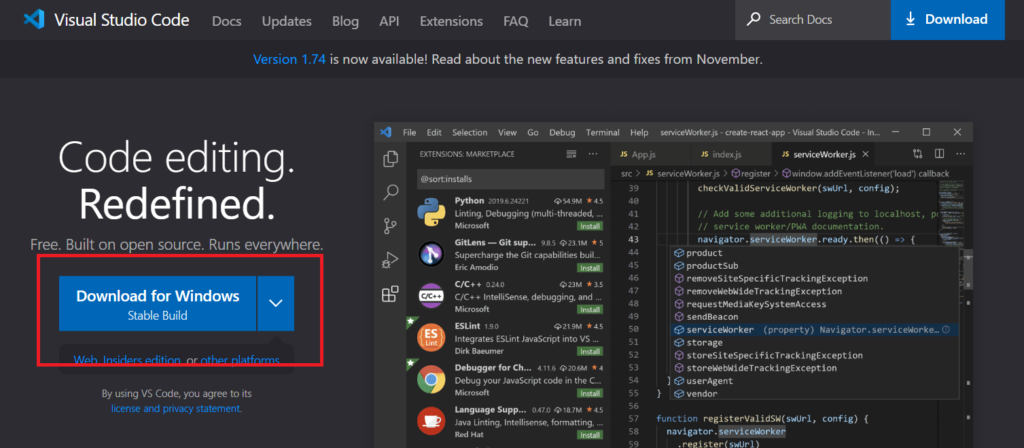

まずはVScodeをインストールします。

公式サイトより Download for Windows ボタンを押すと自動でダウンロードが始まります。

それが終わったら、そのファイルを開いてインストーラーを開きます。特に設定したい内容がなければそのままインストールして問題ありません。

VScodeの起動までできたらインストールは完了です。

プラグインのインストール

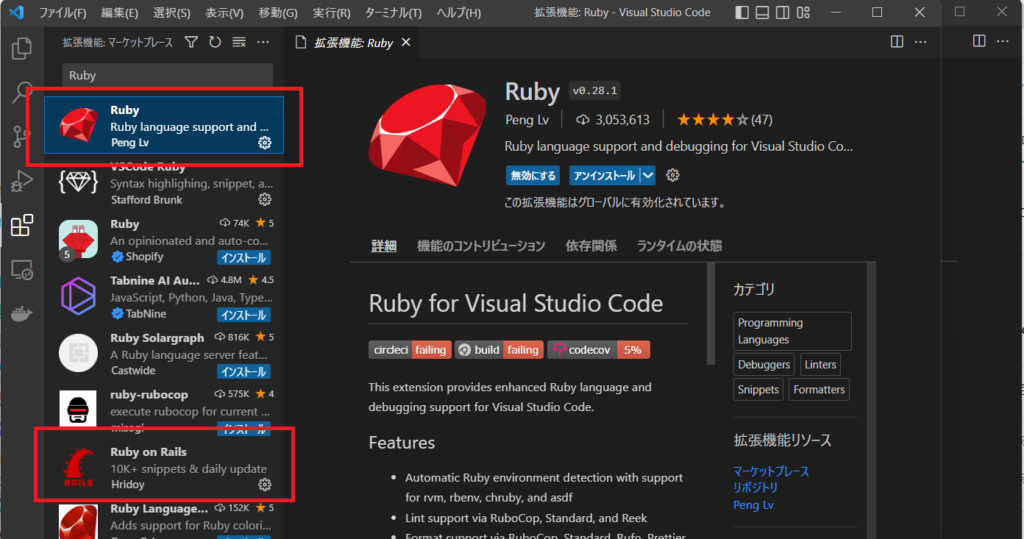

まずはVScodeでRubyを扱うためのプラグインをインストールします。

Vscodeを起動して、サイドメニューから拡張機能を選択し「Ruby」と検索してください。

候補がいくつか表示されると思いますが、「Ruby」と今回はrailsも使いますので「Ruby on Rails」をインストールしてください。

また、今回はWSL上のrailsアプリをデバッグするため、そのままではアプリの存在するディレクトリにアクセスすることができません。

そのため、VScodeからWSLにアクセスするためのプラグインもインストールする必要があります。

先ほどと同様に「WSL」と検索し、表示される “WSL” という拡張機能をインストールしてください。こちらがWindowsとLinux環境を繋げるプラグインになります。

VScodeでデバッグを行う

CentOS7と接続

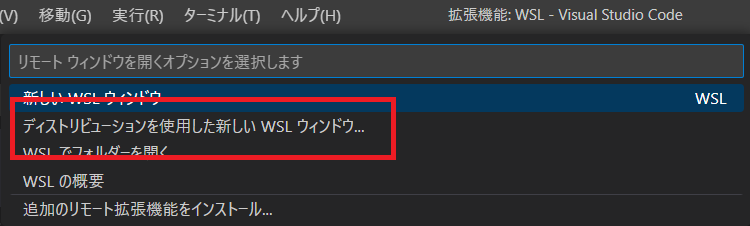

先ほどのプラグインをインストールすると、左下に緑色の表示が出てくるので、そちらをクリックしてください。

するとVscodeの上部に「リモートウィンドウを開くオプションを選択します」という表示が出てくるので、その中の「ディストリビューションを使用した新しい WSL ウィンドウ…」を選択します。

すると、WSL上にあるディストリビューションが表示されますので、接続したいもの (例ではCentOS7) を選んでください。

新しく開いたウィンドウの左下に “WSL : CentOS7” と表示されていれば接続成功です。

必要なgemのインストール

接続が完了すると、CentoOS7のディレクトリを開くことができるようになりますので、railsアプリの入ったディレクトリを選択して開いてください。

デバッグの際には以下のgemが必要になりますので、インストールされていない場合はGemfileに以下を記述してインストールしてください。

group :development do gem 'ruby-debug-ide' gem 'debase' end

VScode上でデバッグの設定

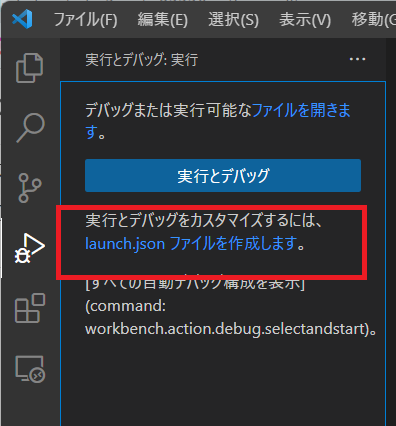

続いて、VScodeのデバッグ機能を使うための設定を行います。

サイドメニューから”実行とデバッグ”を選択してください。

出てきた表示の中、「実行とデバッグ」の下にある「launch.jsonファイルを作成します。」を押してください。するとVScodeの上部に「デバッガーの選択」の表示が出てくるので、Ruby を選択してください。そうすると、自動でlaunch.jsonというファイルが作成されます。

続いても選択肢が表示されると思いますが、今回はrails アプリのデバッグを行うので、”Rails Server” を選択してください。

そこまで選択すると、launch.jsonファイルの中に自動でデフォルトの内容が記述されます。

launch.json ファイルの編集

先ほど、デバッグのために必要なjsonファイルを作成しましたが、その状態ではデバッグをしようとしてもエラーが表示される場合がありますので、それぞれに合わせた設定をする必要があります。

今回は、下記のようにjsonファイルを編集してください。

{

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"name": "Debug Rails server",

"type": "Ruby",

"request": "launch",

"cwd": "${workspaceRoot}",

"useBundler": true,

"pathToBundler": "/home/ユーザー名/.rbenv/shims/bundle",

"pathToRDebugIDE": "/ruby-debug-ideまでのパス/ruby-debug-ide-0.7.3",

"program": "${workspaceRoot}/bin/rails",

"env": {

"RAILS_ENV": "development"

},

"args": [

"server",

"-b",

"0.0.0.0",

"-p",

"3000"

]

},

]

}

まず、今回はBundlerを使って実行するので35行目に “useBundler” のオプションを有効にしています

その次の36,37行目では、それぞれデバッグに使う bundle と ruby-debug-ide までのパスを記述しています。このパスは使用している環境によって異なりますので、適宜変更してください。

42か47行目の args: にはデバッグ実行時に渡す引数を設定することができますので、サーバー起動時のオプションも同時に設定します。

これでjsonファイルの編集も完了です。

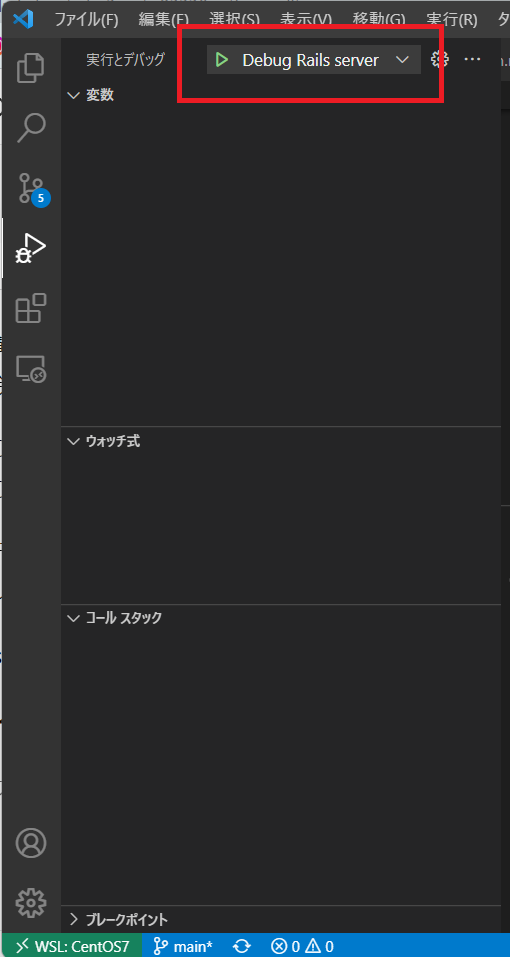

デバッグの実行

そこまで編集すると、実行ボタンが表示されますので、デバッグで使用する構成を選んで、実行を行うとデバッグを行うことができます。

もちろんブレイクポイントも設定することができます。

処理を止めたい箇所の左側をクリックすると、その箇所に赤いマークが表示されブレイクポイントが設定されます。その状態でデバッグを実行するとその箇所で止まり、上の画像の欄にどのような値を持っているか等の情報が表示されます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。VScodeでのデバッグは一度設定すれば、その後は実行ボタンを押すだけでデバッグを行うことができます。また、今回のようにWSL上のアプリであっても、VScodeから接続することが可能なので、作業効率も上げることができます。

もし、知らなったという人は、今回の記事を参考にデバッグを試してみてください!

【Linux】環境変数の設定方法と注意点

Linux, PC, Ubuntu, Windows, WSL2, ツール, 紹介

PC上で様々なプログラムを実行する時に重要になるのが、環境変数です。環境変数という言葉は聞いたことがあっても、実際にどういったものなのか、どうやって使うのか?については知らないという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、環境変数を理解しておくことは、PCで何か操作をする上で重要な内容になりますので、今回は環境変数について紹介していきたいと思います。

目次

実行環境

今回はLinuxで環境変数の設定を行っていますが、Macでも同様に設定することが可能です。

ディストリビューションは以下の通りです。

Description : Ubuntu 22.04.1 LTS

補足

今回は bash(バッシュ) の記述で説明を行っています。

MacはOSがCatalinaになってから、標準のターミナルが bash から zhs(ズィーシェル) に変更されているため、シェルを bash に切り替えてから読み進めてください。

環境変数とは

まず、環境変数とは何かについて説明していきたいと思います。

環境変数とは変数の一種であり、OSに値を保存して利用者やプログラムから設定・参照できるようにしたものです。

また、詳しくは後述しますが環境変数は、ローカルのみ、ログインユーザー毎、全ユーザーの環境変数という様に分けることができ、これによって使える範囲等が異なってきます。

環境変数の確認方法

それでは、まずは実際に設定されている環境変数を確認する方法を紹介します。

環境変数を一覧で表示

設定されている環境変数を一覧で表示したいというときは以下のように “env” コマンドを実行します。

$ env

実行すると環境変数が一覧で表示されます。

$ env SHELL=/bin/bash WSL2_GUI_APPS_ENABLED=1 WSL_DISTRO_NAME=Ubuntu : PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin・・・ HOSTTYPE=x86_64 :

環境変数を絞り込んで表示

先ほどのように一覧で表示すると、数が多くて分かりにくいということがあると思います。その場合は以下のように “grep” コマンドを使って、表示する変数を絞り込むことができます。

$ env | grep 検索したい文字列

例として、検索したい文字列に「WSL」という文字を入れて実行すると以下のような表示が出てきます。

$ env | grep WSL WSL2_GUI_APPS_ENABLED=1 WSL_DISTRO_NAME=Ubuntu WSL_INTEROP=/run/WSL/9_interop WSLENV=WT_SESSION::WT_PROFILE_ID

もちろん、表示される環境変数は設定されている内容によって変わりますので、色々な文字列で試してみてください。

特定の変数を表示

変数名が分かっていて、その値を確認したいというときは “echo” コマンドを使って確認することができます。変数名は “$変数名” で指定します。

$ echo $変数名

例として、変数名LANGの値を確認すると以下のように表示されます。

$ echo $LANG C.UTF-8

先ほどまでとは違って変数名を指定しているので、値だけが表示されます。

環境変数の設定方法

使用されている環境変数が確認できたところで、次は実際に環境変数を設定する方法について紹介します。

環境変数の追加

新しく環境変数を追加するには、以下のように “export” コマンドを使用します。

$ export 変数名=値

例として「変数名:hoge, 値:abc」といった環境変数を追加する場合は以下のようにコマンドを実行します。実際に設定されたかどうかは確認しないと分からないので、それも確認します。

$ export hoge=abc $ env | grep hoge hoge=abc

先ほど説明したgrepコマンドを使うと、問題なく設定されていることが確認できます。

また、PATHのように値が後ろに追加されるようにしたい場合は以下のようにして追加することができます。

$ export hoge=$hoge:def $ env | grep hoge hoge=abc:def

環境変数の削除

環境変数を削除する場合は以下のように “unset” コマンドを実行します。

$ unset 変数名

例として、先ほど追加した環境変数hogeを削除します。

$ unset hoge $ env | grep hoge (何も表示されなくなる)

環境変数を設定する際の注意点

これで、環境変数の追加、削除の方法が理解できたと思いますが、この時に注意しなければならないことがあります。それは上記で設定したコマンドは”ターミナルを再起動すると元に戻ってしまう“ということです。

つまり、毎回同じ環境変数を使う場合でも、最初に環境変数の追加をしなければならなくなってしまいます。これが初めの方で少し触れた、ローカルのみの環境変数になります。

なので、永続的に環境変数の設定をしたいという場合には、アカウント毎の環境変数か、システム全体の環境変数を設定する必要があります。その場合は以下のファイルを直接編集することで行うことができます。

【~/.bash_profile】

ログインのたびに実行されます

【~/.bashrc】

シェル(bash)ログインで毎回読込まれ実行されます

【/etc/profile】

全ユーザーに適用されるデフォルトの設定ファイルです。PC起動時に読み込まれます。

【~/.bash_login】

ログインして~/.bash_profileが存在しない場合にのみ、存在していれば実行されます

【~/.profile】

ログインして~/.bash_profile ・ ~/.bash_loginが存在しない場合にのみ、存在していれば実行されます

ログイン時に読み込まれるものはログインユーザー毎の環境変数であり、別アカウントでログインした際には適用されません。全ユーザーの環境変数を設定する際には【/etc/profile】を編集します。

編集するには、先で紹介したコマンドをそのまま記載すればよいので、編集したいファイルを選んで [export hoge=abc] といった内容を追記してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。環境変数について簡単に設定方法などを説明しましたが、実際にコマンドを実行してみると、より理解が深まると思いますのでご自身のPCでも試してみてください。

また、環境変数の種類を意識しないでいると、上手く反映されないということがありますので、実行する際には注意してみてください。

WSL2を使ってDocker開発環境を構築する方法を紹介!

BtoC, Docker, PC, Ubuntu, Windows, WSL2, ツール, 紹介

現在、アプリケーションの開発環境の構築をDockerで行うということが一般的になってきました。ただし、これまではWindows環境で試そうとすると複雑な手順が多く、気軽に試すということが難しいものでした。

しかし、WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) の登場により、WindowsOS上で互換性の高いLinux環境の構築が可能になり、高速でDockerを動かせるようになりました。

そこで今回はWindows上でWSL2を用いてDocker開発環境を構築する方法を紹介します。

また、今回はUbuntuを使用しますので、そちらもWSL2と合わせてインストールします。

目次

実行環境

今回は以下の環境で実行します。

Windowsバージョン : 11 Pro 21H2

OS ビルド : 22000.1335

Ubuntu : 20.04

Docker Desktop : 4.15.0

WSL2, Ubuntuのインストール

WSL2のインストール

それでは早速、WSL2のインストール方法から紹介します。

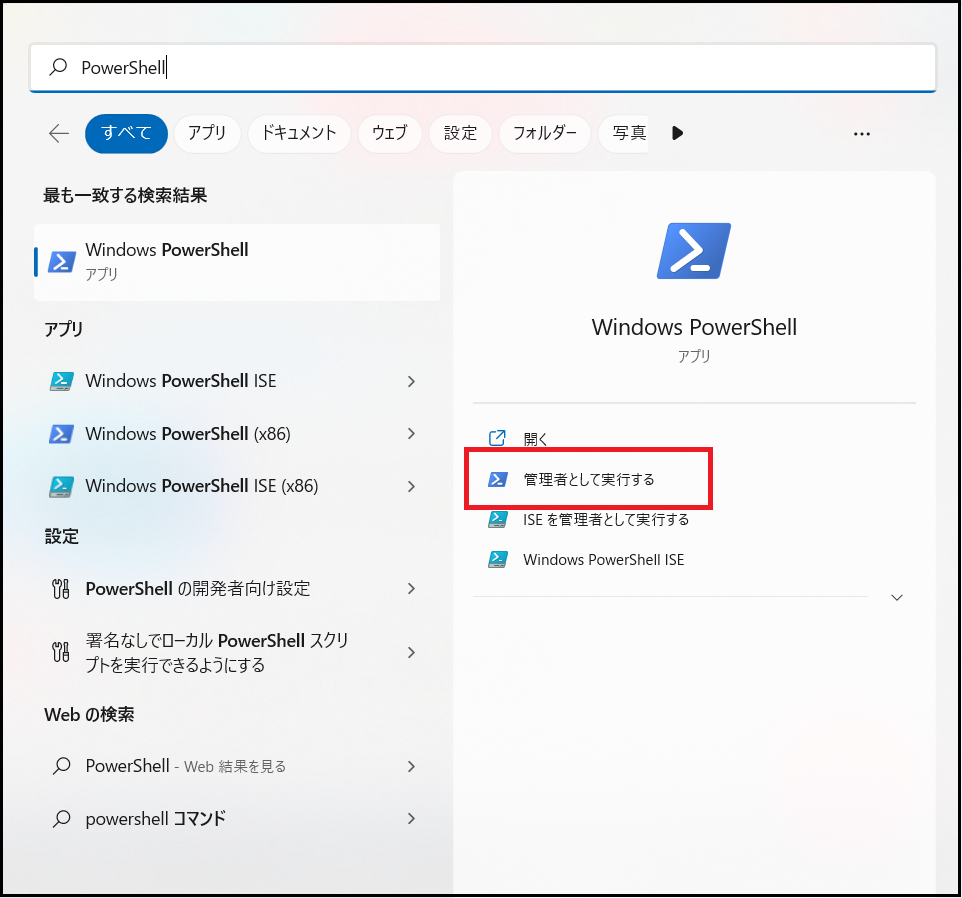

WSL2のインストールではPowerShellを使用しますので、Wndows PowerShellの”管理者として実行する”を選択します。

PowerShellが開けたら以下のコマンドを実行します。

wsl --install

その後以下のような表示がでたら、インストールは完了です。表示に出ているように、このコマンド一つで必要な内容をまとめて実行することができます。

PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install インストール中: 仮想マシン プラットフォーム 仮想マシン プラットフォーム はインストールされました。 インストール中: Linux 用 Windows サブシステム Linux 用 Windows サブシステム はインストールされました。 ダウンロード中: WSL カーネル インストール中: WSL カーネル WSL カーネル はインストールされました。 ダウンロード中: GUI アプリ サポート インストール中: GUI アプリ サポート GUI アプリ サポート はインストールされました。 ダウンロード中: Ubuntu 要求された操作は正常に終了しました。変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。 PS C:¥Windows¥system32>

インストールが完了したら、PCを再起動します。

Linuxのディストリビューションを指定する場合は以下のようにコマンドを実行してください。

wsl --install Ubuntu-20.04

Ubuntuの設定

WSL2、Ubuntuのインストールが完了すると、Ubuntuが起動するので、ユーザー名とパスワードの設定をしてください。

設定が終われば、Ubuntuが使用可能な状態になります。

PowerShellでも以下のコマンドを実行することで、以下のようにUbuntuの状態がRunningと表示され、WSL2が有効になっているということが確認できます。

PS C:\WINDOWS\system32> wsl -l -v NAME STATE VERSION Ubuntu-20.04 Running 2 Ubuntu Running 2 PS C:\WINDOWS\system32>

Dockerを利用する手順

Docker Desktop for WIndowsのダウンロード

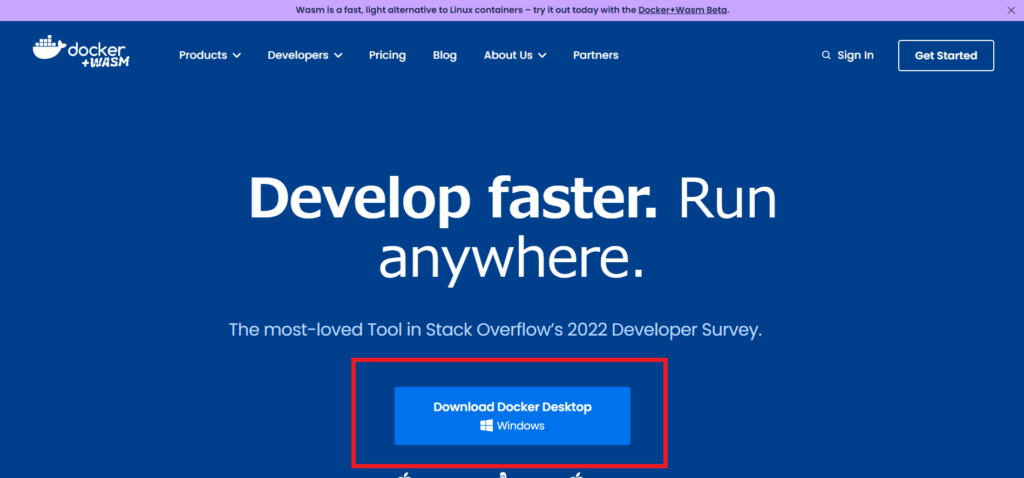

Ubuntuの設定まで終わった後は、公式サイトからDocker Desktop for WIndowsをダウンロードします。

Dockerの公式サイトを開くと「Download Docker Desktop Windows」というボタンがあるので、こちらをクリックしてください。

その後インストーラを起動し、画面に従ってインストールを行ってください。

途中の [Configuration]の画面では「Install required Windows components for WSL 2」にチェックがついているか確認してください。もし、されていない場合はチェックしてください。

Docker Desktop for WIndowsの設定

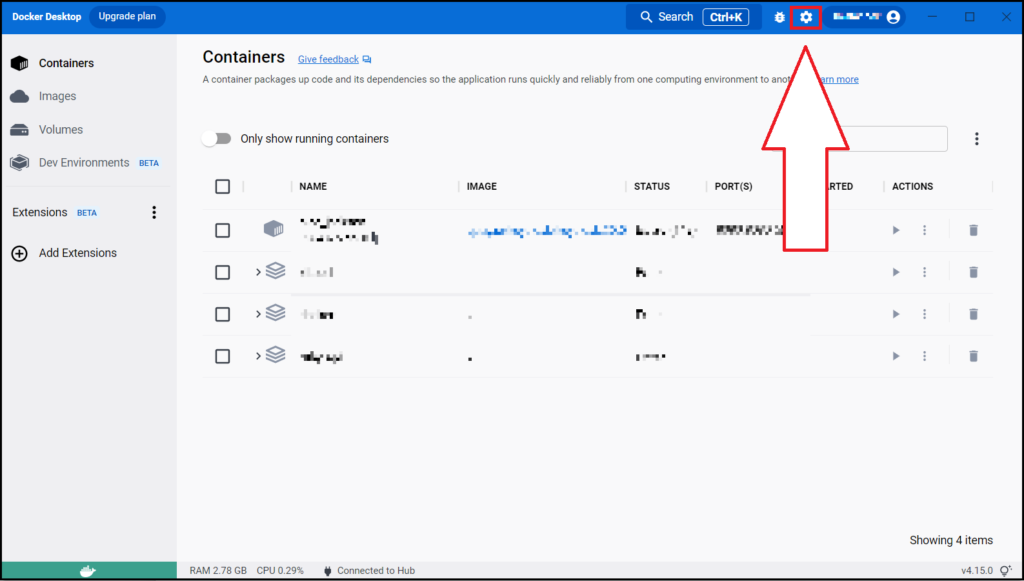

インストールが終了したら、最後にDocker Desktopの設定を確認します。

起動していない場合はDocker Desktopを起動して、右上の歯車マークから設定画面を開いてください。

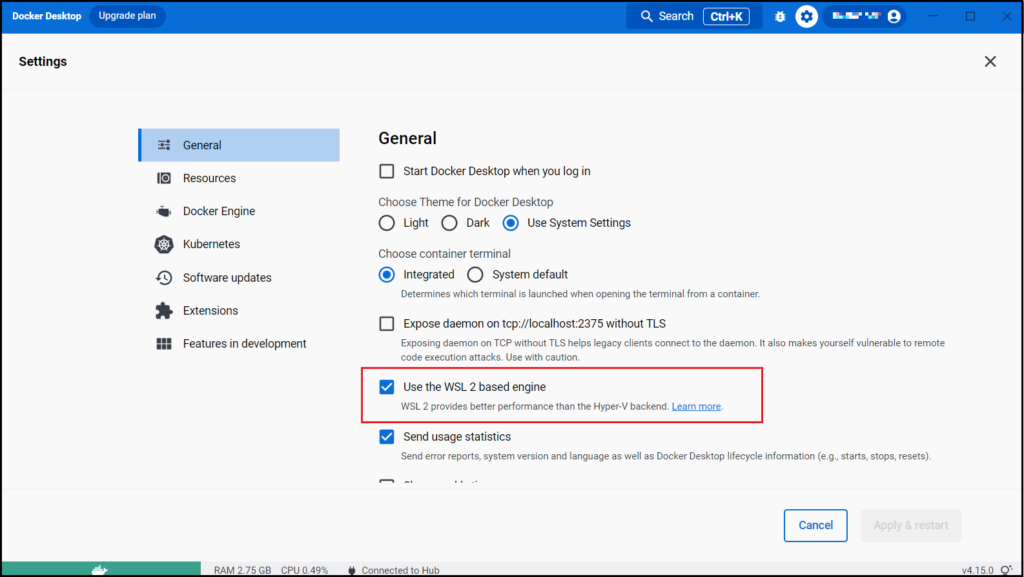

Settingの画面が開けたら、[General]の “Use the WSL 2 based engine” が有効になっていることを確認します。

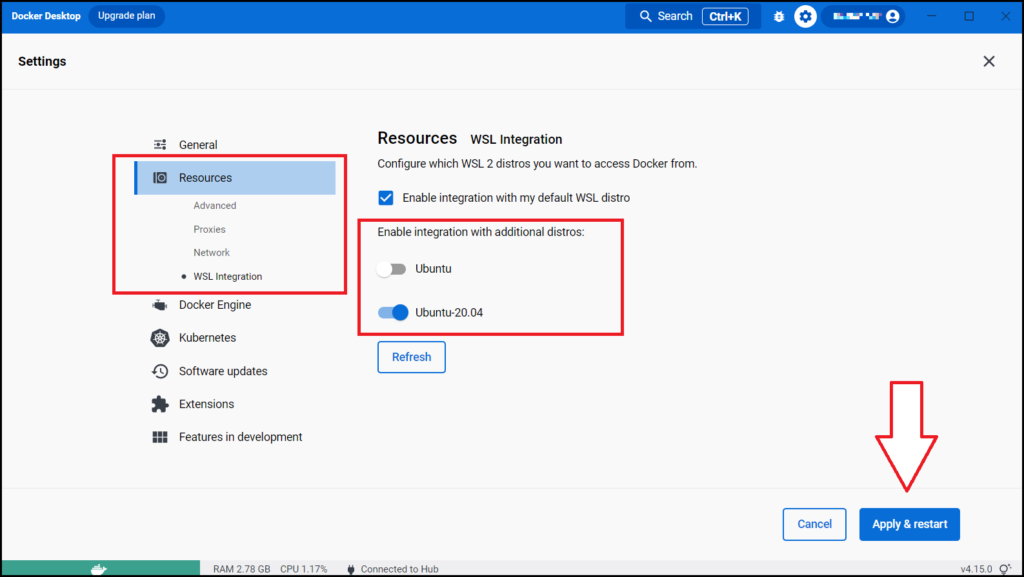

その後、サイドバーから[Resource] > [WSL integration]を選択し、”Enable integration with additional distros:” の下からDockerを使用するものの設定を有効にしてから、右下の「Apply & Restart」ボタンを押します。

今回は例としてUbuntu-20.04を有効にしています。

これで、WSLからDocker Desktopを利用することができるようになりました。

Dockerの動作確認

最後にDockerの動作確認を行います。Docker Desktopの設定でUbuntuが有効になっているので、Ubuntuから動作確認をします。Ubuntuを起動し、以下のコマンドを実行してください。

docker --version

Dockerのバージョンが以下のように表示されれば、動作しています。

Docker version 20.10.21, build baeda1f

まとめ

いかがでしたでしょうか。WSL2を使用することによって、WindowsでもLinuxを簡単に動かせるようになり、Dockerも手軽に試すことができるようになりました。また、今回はUbuntuをインストールして使用していますが、その他のディストリビューションを利用することもできますので、目的に合わせて色々試してみてください。

【Postman】FirebaseにHTTP Requestを送る方法

BtoC, Firebase, PC, Postman, SNS, ツール, 紹介

WebAPI開発やWebAPIのテストを行う際に役に立つツールとして「Postman」があります。Postmanはウェブの世界では広く普及しており、Webアプリケーションの開発に携わっていると、使ったことがあるという人も多いと思いますが、中には初めて聞くという人も多いと思います。

Postmanを使うことで、今までコマンドを使って行っていたことが容易にできるようになり、今後のWebAPI開発やテストにおいてはさらに使われる機会も増えると思います。

また、それと同時にWebアプリケーションのバックエンドの処理をするために、「Firebase」を使用しているという人も多いと思いますので、今回はPostmanを使ってFirebaseにHTTP Requestを送信する方法について解説していきたいと思います。

目次

Postmanとは

それではまず、Postmanについて説明したいと思います。

PostmanはWebAPIを開発して使用するためのWebAPIプラットフォームです。これによって簡単にHTTP通信を行うことができます。

また、Postmanにはオンライン上で使用できるWeb版とインストールして使用するApp版が存在しますが、今回はApp版を使用しての解説になります。ただし、Web版とApp版での操作に違いはないので、Web版を使用していただいても構いません。

Firebaseとは

続いてFirebaseについても簡単に説明したいと思います。

FirebaseはGoogle社のクラウドサービスの一つで、モバイルアプリやWebアプリケーションの背後で必要となるサーバ上の機能をまとめて提供しているものになります。

主な機能としては、利用者認証、メッセージの配信、データの保存、簡易なWebサーバ、FaaS(Function as a Service)、NoSQLデータベース、利用状況の記録・解析といったものがあります。

PostmanからFirebaseにリクエストを送る方法

PostmanとFirebaseについて簡単に理解ができたところで、Postmanを使ってFirebaseにリクエストを送る方法を紹介したいと思います。

ただし、全てを紹介するとかなりの時間がかかってしまうので、今回は基本的な機能であるユーザーの作成、ユーザーのログイン、ユーザーの削除の方法について紹介していきたいと思います。

FirebaseのWebAPIキーを取得

ではまず、FirebaseにアクセスするためのWebAPIキーを取得します。

取得と言ってもFirebaseから、プロジェクトの設定画面を開くと「ウェブ API キー」と表示されているので、それをコピーするだけでOKです。

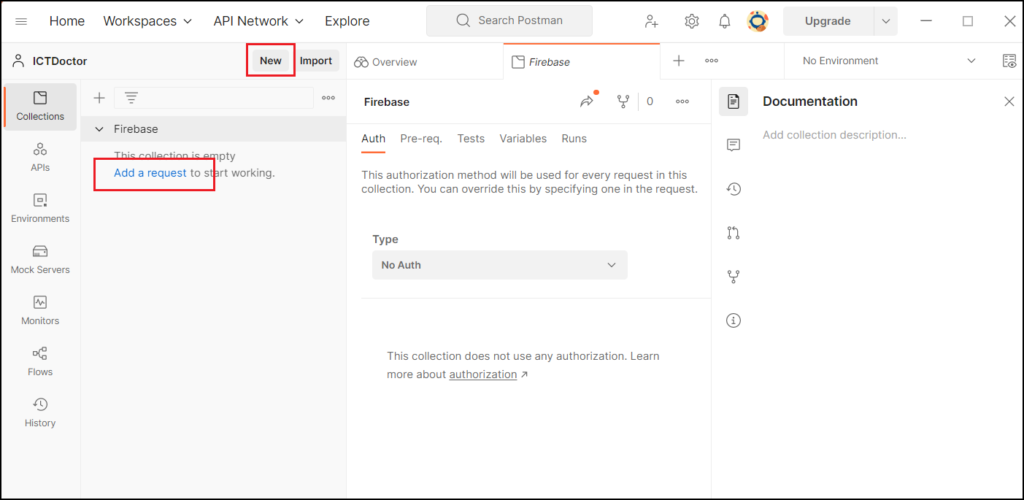

コレクションとHTTP Requestの作成

続いてPostmanの Collection と HTTP Requestの作成を行います。

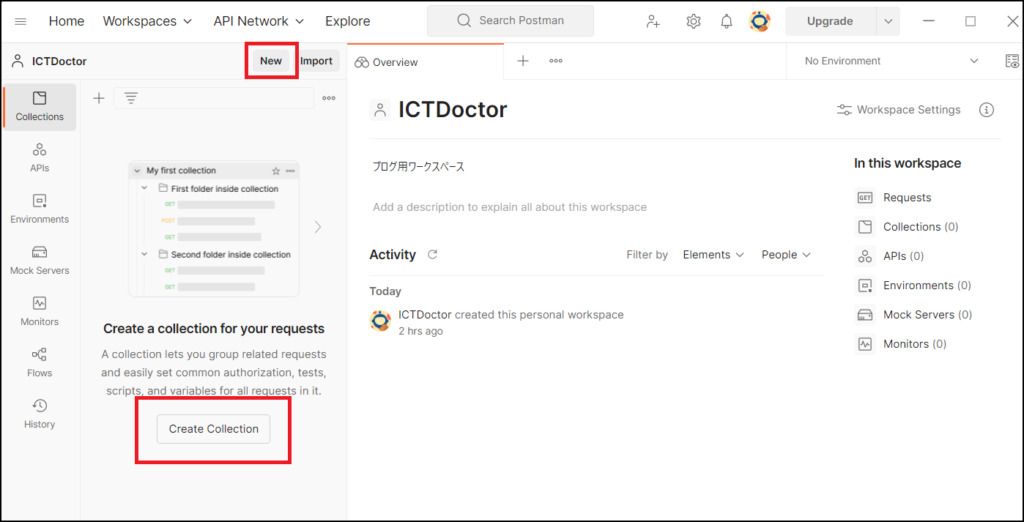

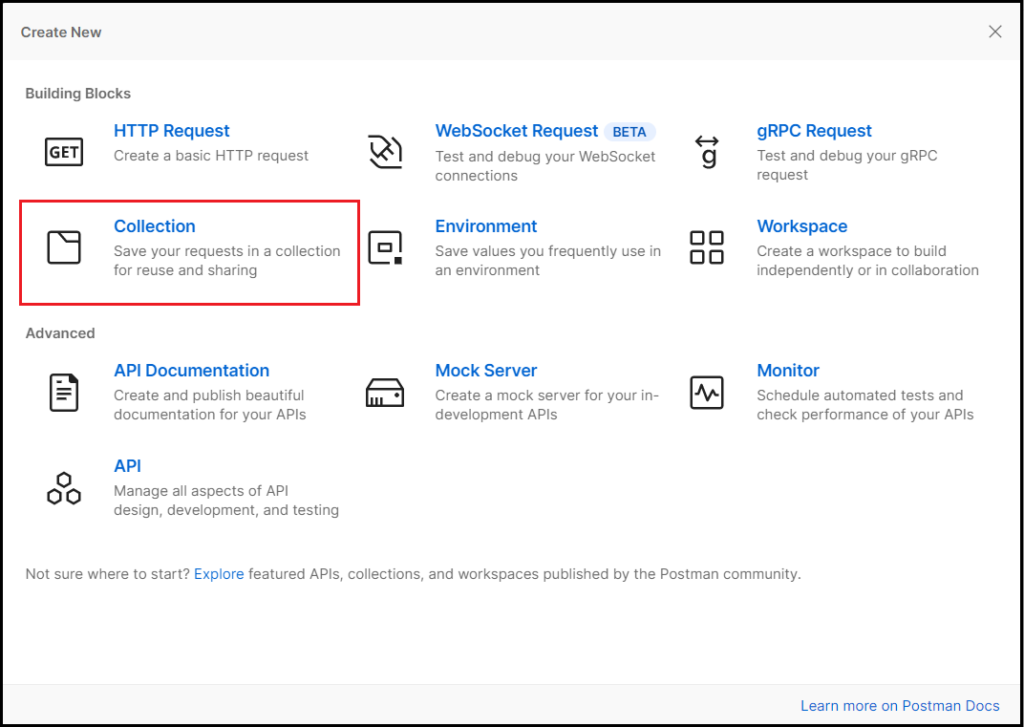

Postmanのアプリを立ち上げて、左側の[Create Collection]を選択するか、ワークスペース名の右側にある[new]から”Collection”を選択してください。

ちなみに、Collection というのは、複数の HTTP Request などをサービス単位等でまとめたもののことです。今回はこの Collection の中にそれぞれの HTTP Request を用意していきます。

Collectionの作成ができたら、HTTP Request の作成に入ります。

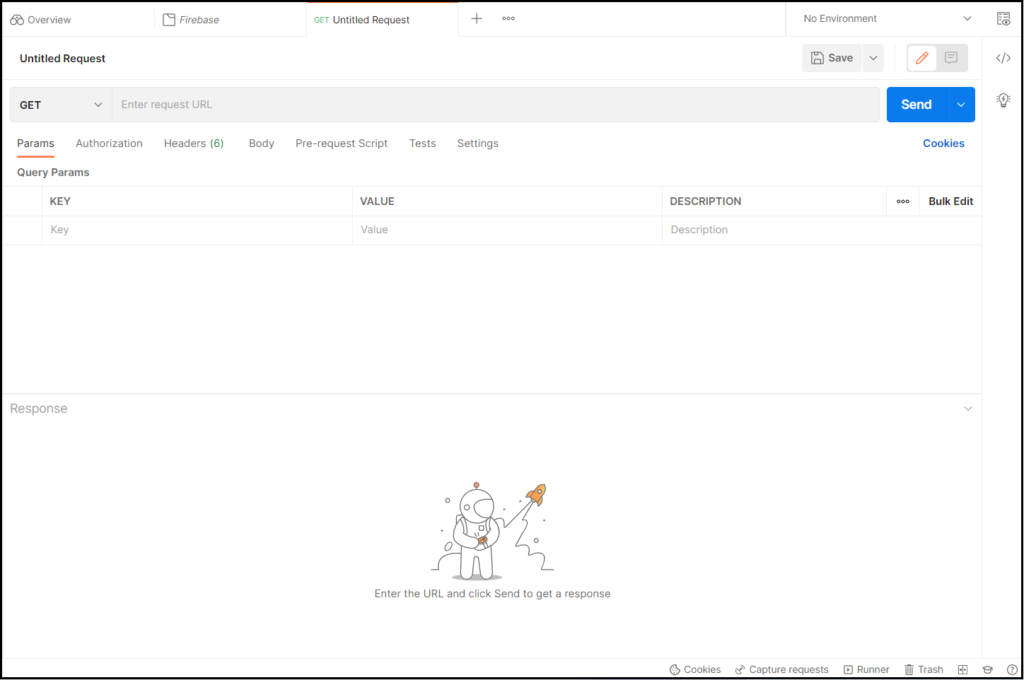

左側のCollection名の下にある [Add a request] か、先ほどと同じように [New] のボタンから”HTTP Request”を選択してください。

HTTP Requestの画面まで開けたら、準備は完了です。この内容を行いたい処理に合わせて編集していきます。

ユーザーの作成

まずはアプリにユーザーを登録したいと思います。

FirebaseAuthenticationは RestAPI を備えており、そのドキュメントが公式から出ているので、こちらの情報をもとにHTTP Requestの編集を行っていきます。

今回はメールとパスワードを使って登録する方法でユーザーを追加するので、ドキュメントの中の「Sign up with email / password」の内容を確認します。

ここで重要になってくるのが、“Method”, “Content-Type”, “Endpoint”, “Request Body Payload”になりますので、よく確認しておきましょう。

ドキュメントを確認した後はそれをもとにPostmanを編集していきます。

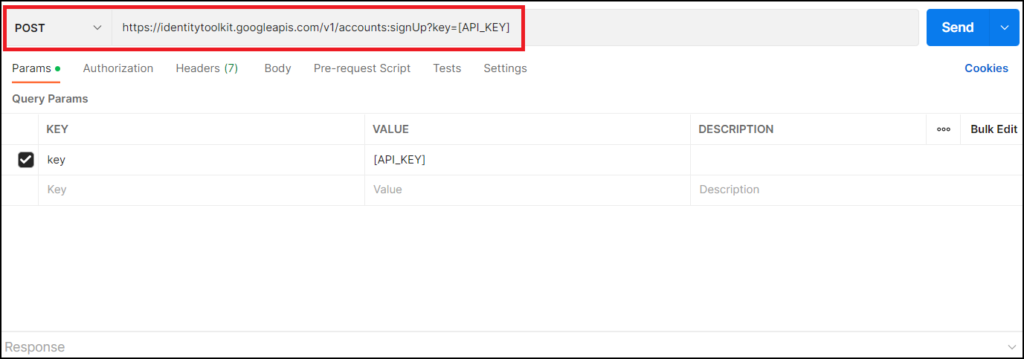

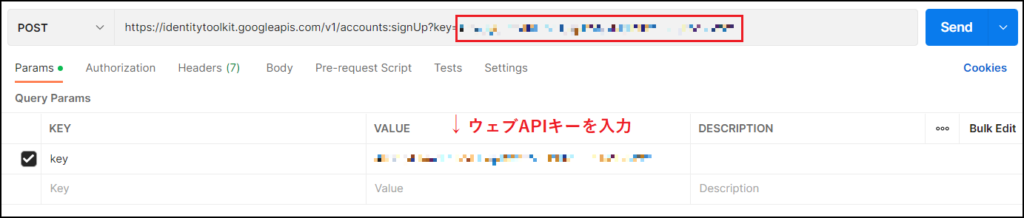

まずは、HTTP RequestのMethodをドキュメントと同じPOSTに、「Enter request URL」に以下の Endpoint の内容を貼り付けてください。

//ユーザー登録のEndpoint https://identitytoolkit.googleapis.com/v1/accounts:signUp?key=[API_KEY]

すると、[Params]タブに新しく”key”が追加されますので、対応する[API_KEY]をFirebaseのウェブAPIキーに書き換えてください。上のURLにウェブAPIキーが反映されていれば成功です。

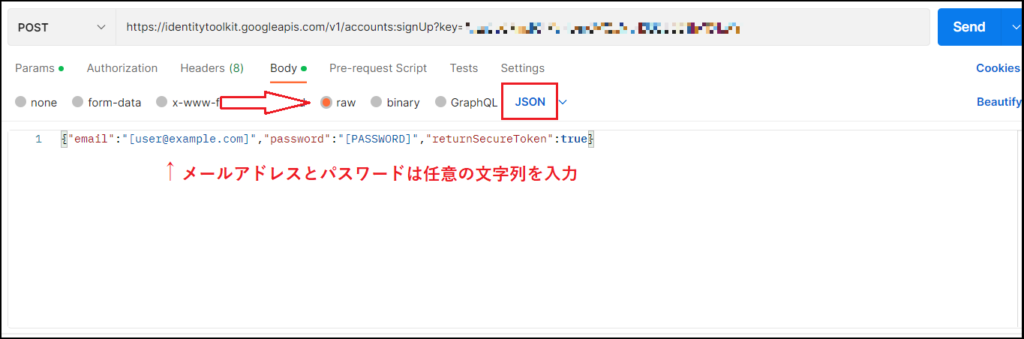

次は実際に登録するメールアドレスやパスワードの情報を送るために、[Body]タブを編集します。

初めは”none”にチェックが入っていると思いますので、[raw] にチェックを入れて一番右の「Text」をドキュメントの “Content-Type” と同じ「JSON」に変更します。

[Body] に記載する内容はドキュメントの “Sample Request” から data-binary を参考に、以下に記載するようにメールアドレスとパスワードを入力すればOKです。

//以下のようにBodyに記載

{"email":"登録したいメールアドレス","password":"登録したいパスワード","returnSecureToken":true}

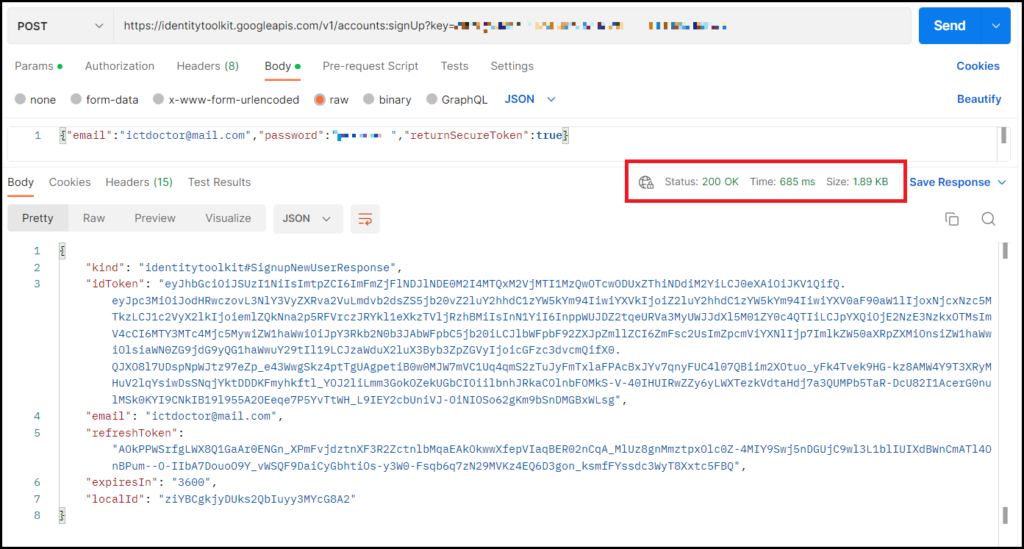

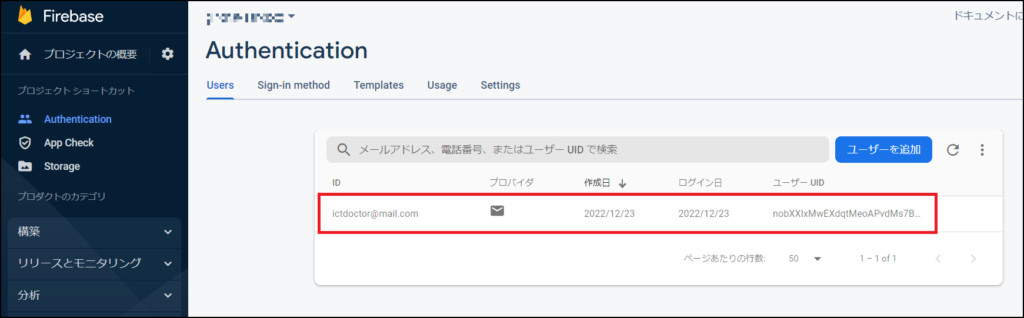

ここまでできたら、最後に右上の「Send」ボタンを押して、200OKのレスポンスが返ってくれば成功です。

Firebaseの[Authentication] > [Users]を見ると先ほど入力したメールアドレスでユーザーが追加されていることを確認できると思います。

ユーザーログイン

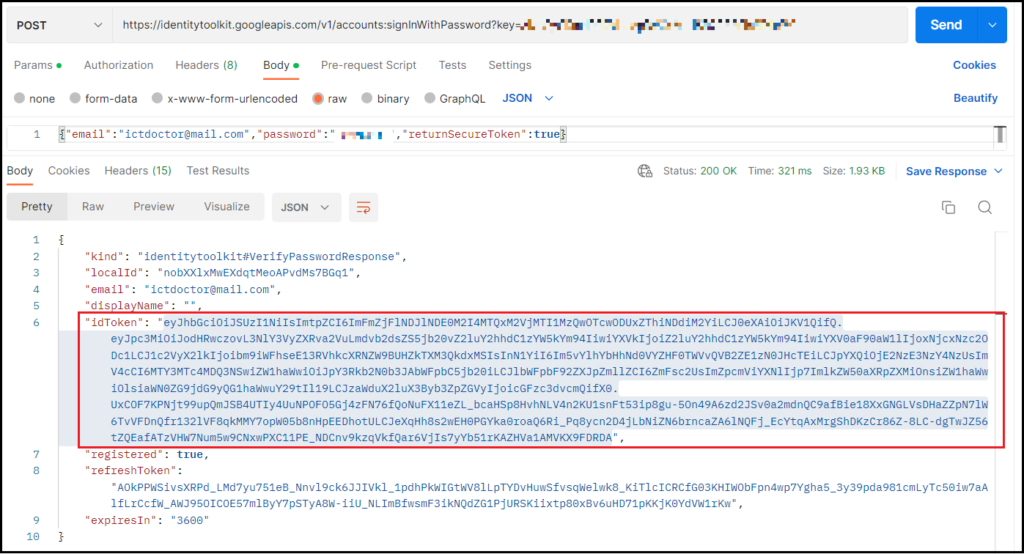

ログインの場合もやることは基本的に同じです。

まずは公式ドキュメントの「Sign in with email / password」を確認します。

確認した内容をもとに以下のEndpoint等の入力をします。ここはEndpoint以外はユーザー登録と同じです。

//ユーザーログインのEndpoint https://identitytoolkit.googleapis.com/v1/accounts:signInWithPassword?key=[API_KEY]

続いて[Body]タブを開いて、先ほどと同じように[raw]にチェック、「Text」を「JSON」に変更して、今度は先ほど登録したユーザーのメールアドレスとパスワードを入力します。入力できたら「Send」を押して、レスポンスが返ってくれば成功です。

//以下のようにBodyに記載

{"email":"登録されているメールアドレス","password":"登録されているパスワード","returnSecureToken":true}

また、ここで返ってきた “idToken” は、この後のユーザー削除や他の操作で必要になる場合があるので、もし入力内容で “idToken” が必要な場合は、対象のユーザーでこの操作を行ってトークンを確認してください。

ユーザーの削除

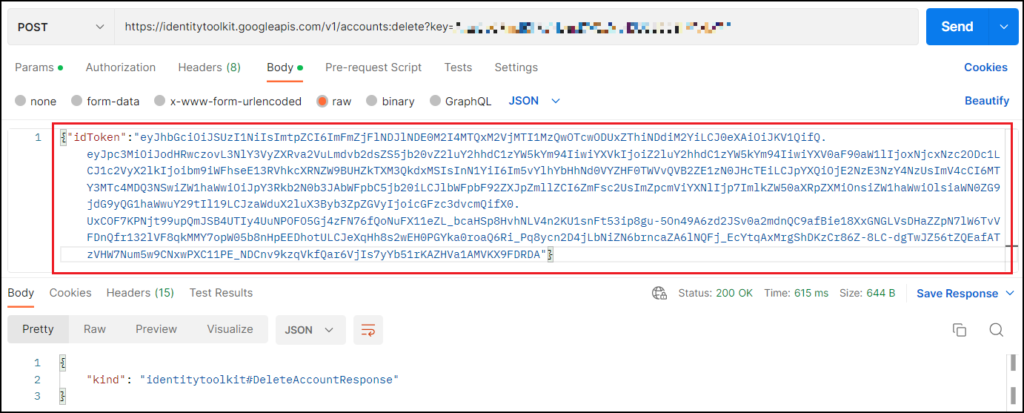

最後に、今回作成したユーザーのアカウントを削除したいと思います。

公式ドキュメントでは「Delete account」の箇所になります。エンドポイントは以下の通りです。

//ユーザー削除のエンドポイント https://identitytoolkit.googleapis.com/v1/accounts:delete?key=[API_KEY]

今回も、前二つの操作とほとんど変わりありませんが、今回は送信する情報が “idToken” となっています。この “idToken” はユーザー作成時かログイン時のレスポンスで確認することができます。

//以下のようにBodyに記載

{"idToken":"削除したいアカウントのidToken"}

入力が終わって「Send」を押して200 OKのレスポンスが返ってくれば成功です。

この時にエラーが出た場合はトークンの期限が切れている可能性がありますので、その場合は再度ログインして、新しい”idToken”を入力し直してください。

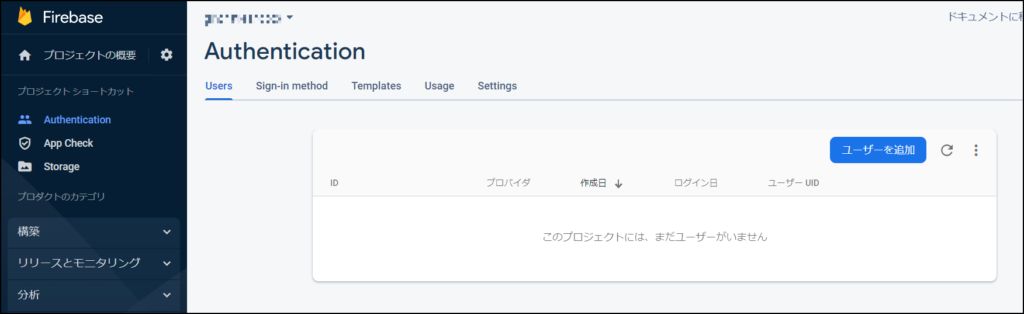

最後にFirebaseの[Users]を確認してユーザーの情報が消えていたら完了です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。Postmanを使うことで、curlコマンドなどを使うよりも効率的にリクエストを送ることが可能になります。また、表示も複雑というわけではないので、視覚的にも扱いやすいというメリットもあります。

これからも、使える機会は増えていくと思いますので、これを機会にぜひPostmanを使ってみてください。

GitHubとは?Gitのコマンドと合わせて紹介!

BtoC, Git, PC, Windows, ツール, 紹介

前回、Gitの使い方について解説をしました。それによって、Gitがどういうものか少なからず理解していただけたと思います。しかし、前回のブログの中で説明したように、あの内容はローカルリポジトリという、個々人のマシン上にあるリポジトリの使い方のみの説明であり、Gitを使う上ではそれに加えてリモートリポジトリに関連したGitの使い方や、GitHubについても知る必要があります。

そこで今回は、Gitの使い方とGitHubについて解説していきたいと思います。

目次

GitHubとは

ではまずGitHubについて紹介します。GitHubはGitについて調べると必ずと言っていいほど目にする言葉で、どういったものかある程度理解していたり、名前だけは知っているという方も多いと思います。

ではそのGitHubが何かというと、Gitの仕組みを利用して世界中の人々が自分の作品を保存、公開でき、リモートリポジトリとしての活用や、チーム開発のための機能を提供するWEBサービスの名称です。

リモートリポジトリとは

前回の内容と被ってしまいますが、リモートリポジトリについても簡単に復習します。

そもそも、リポジトリとはバージョン管理によって管理される管理されるファイルと履歴情報を補完する領域のことです。

まずは個々人のマシン上のリポジトリで作業を行い、その後ネットワーク先のサーバー上などにあるリポジトリに集約します。この集約先になっているのがリモートリポジトリになります。

ローカルリポジトリだけでは、一人の作業内容しか保存できないため、複数人で作業するとなると、必ずこのリモートリポジトリが関わってきます。

リモートリポジトリ関連のGitの使い方

前回の使い方では、ローカルリポジトリ内だけでも使えるコマンドについて説明しましたが、最初に説明したように、Gitにおいてはリモートリポジトリも重要な要素であるため、今回はリモートリポジトリに関連した内容を紹介します。

リモートリポジトリの作成

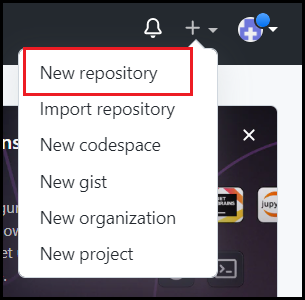

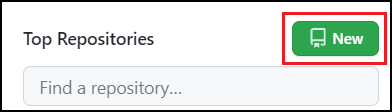

まずは、リモートリポジトリの作成を行います。コマンドを使って作成することも可能ではありますが、今回はGitHubを使った作成方法を紹介します。

まず、GitHubのダッシュボードのページ右上の「+」マークから「New repository」を選択するか、ページ左側「Top Repositories」の「New」を選択します。

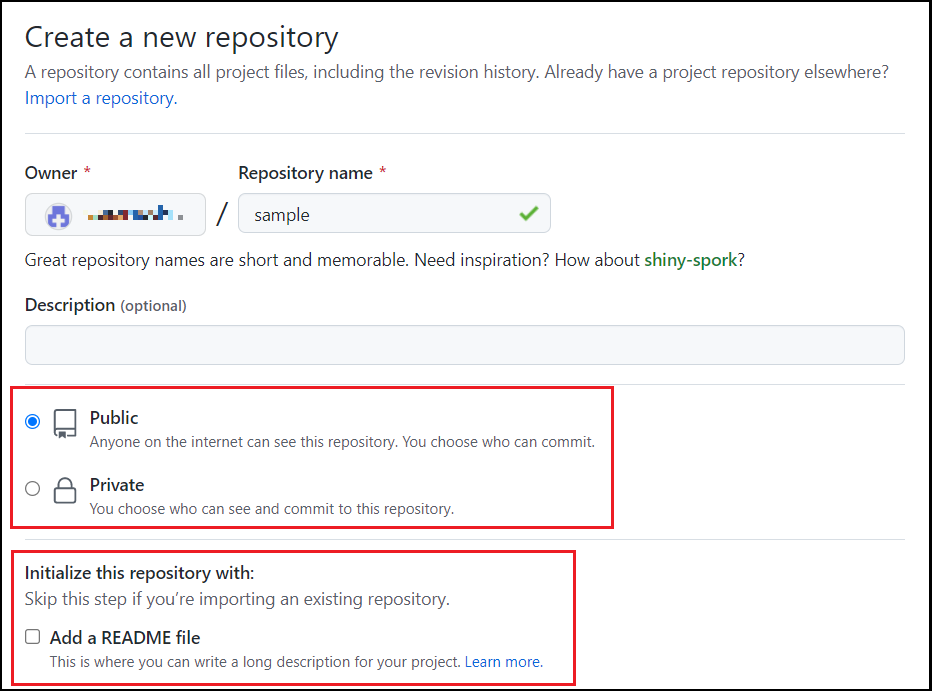

選択後は作成するリポジトリの内容について選択する画面が出てきます。

「Repository name」は作成するリポジトリの名前を入力します。(画像ではsample)

次にリポジトリの種類として「Public」か「Private」のどちらかを選択します。「Public」の場合は、他のユーザーがソースコードなどを閲覧することができ、「Private」の場合は非公開となります。

「Initialize this repository with a README」はリポジトリの説明や使い方を記述するREADMEファイルを事前に作成したい場合にチェックします。

その後の「.gitignore」や「license」は None を選択で問題ありません。

すべて入力が終わったら「Create repository」を押して、リモートリポジトリの作成は完了です。

リモートリポジトリが作成できたら、Gitで使うコマンドについても紹介していきます。

git remote

git remote はローカルリポジトリで指定するリモートリポジトリの追加や削除を行うコマンドです。

以下の例のように、GitHubで作成したリモートリポジトリを指定することができます。

$ git remote add origin https://github.com/(自分のアカウント名)/(リポジトリ名).git

git push

git push はローカルリポジトリの内容をリモートリポジトリに反映させるコマンドです。

より正確に言うと、ローカルの現在のブランチをリモートの指定したブランチに反映させるコマンドであり、リモートのブランチを指定する必要があります。ただ、例のように 「-u」を付けるとローカルとリモートのブランチを紐づけることができるので、次回からは git push だけで実行可能にすることもできます。

また、コマンドを実行する際にはGitHubのアカウント名とパスワードが求められますので、間違えないように注意しましょう。

$ git push -u origin main Username for 'https://github.com': アカウント名 Password for 'https://〇〇@github.com': パスワード

git clone

git clone はリモートリポジトリをローカルリポジトリにコピーするためのコマンドです。

前回紹介した git init がリポジトリを新しく作成するのに対して、こちらは既にあるリポジトリを使うという違いがあります。

$ git clone https://github.com/アカウント名/リモートリポジトリ名 Cloning into 'リポジトリ名'... remote: Enumerating objects: 3, done. remote: Counting objects: 100% (3/3), done. remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 Receiving objects: 100% (3/3), done.

git fetch

git fetch はリモートリポジトリの情報をローカルリポジトリに持ってくるためのコマンドです。ただし、持ってくるのは更新情報だけであり、これだけではワーキングディレクトリのファイルに変化はありません。後述する git merge を使うことで、ワーキングディレクトリのファイルを更新することができます。

$ git fetch remote: Enumerating objects: 3, done. remote: Counting objects: 100% (3/3), done. remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 Unpacking objects: 100% (3/3), 587 bytes | 48.00 KiB/s, done. From リポジトリ名 * [new branch] main -> origin/main

git merge

git merge は特定のブランチやリビジョンを、現在のブランチに取り込むコマンドです。

これによって、fetchで持ってきた情報を使って、ローカルを更新することができます。

ちなみに、個人開発でもブランチで作業していた内容を統合する際にはmergeコマンドを使うことになります。

$ git merge origin/main Updating d66e548..e117b19 # 更新内容 Fast-forward profile.md | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+)

git rebase

git rebase はmergeと同じように、他のブランチのリビジョンを取り込むコマンドです。

mergeと異なる点としては、取り込んだブランチがベースとなって、自ブランチの差分リビジョンを後ろに付け替えるという点になります。

では、どちらを使うのが良いのか?と疑問に思うかもしれませんが、merge をした場合に生成される「マージリビジョン」がGit管理を複雑にさせるということで、現在は rebase を使う方が一般的となっています。

# リベースで「main」ブランチを取り込む $ git rebase main First, rewinding head to replay your work on top of it... Applying: Add リベース用ファイル

git pull

git pull は先述した git fetch と git merge をまとめて実行できるコマンドです。

わざわざコマンドを分ける必要がないときはこのコマンドを利用するのがおススメです。

また、「–rebase」オプションを使うことで、mergeの代わりにrebaseを実行することができます。

# 通常のコマンド $ git pull #rebaseオプション付きのコマンド $ git pull --rebase

リモート追跡ブランチ

gitのコマンドを一通り紹介させていただきましたが、補足内容として「リモート追跡ブランチ」について解説したいと思います。補足とはいっても、Gitを正確に理解するための重要な内容になりますので、ぜひ覚えていってください。

リモート追跡ブランチとは?

一つのプロジェクトから分岐をさせて、本体に影響を与えず開発をすることができる機能がブランチになりますが、Gitではローカルとリモートリポジトリの同じ名前のブランチが直接連携しているわけではありません。

例えば、先ほど紹介したコマンドの中に “git fetch” がありました。その説明として、リモートリポジトリの情報をローカルリポジトリに持ってきていると言いましたが、その情報(コミット履歴)が更新されるのは、作業中のブランチではありません。

その情報はリモートリポジトリの各ブランチと直接連動しているブランチで更新され、そのブランチのことを「リモート追跡ブランチ」と呼びます。

リモート追跡ブランチはリポジトリをクローンした際にローカルリポジトリ上に作成され、リモートリポジトリの状態を表します。

ブランチ名

リモート追跡ブランチは「remotes/リモートレポジトリ名/リモートブランチ名」という名前がついているブランチになります。

例えば “origin” という名前のリモートリポジトリの “main” ブランチがあるとすると「remotes/origin/main」という名前になります。

ただし、リモート追跡ブランチを指定する時は「remotes/」を省略することが可能なので、「origin/main」だけでも問題ありません。

コマンドとの関係

リモート追跡ブランチがどういったものか理解ができたところで、実際にどのように影響しているのかを、コマンドと合わせて紹介します。

git fetch

リモート追跡ブランチとは何かを説明した際に触れましたが、”git fetch” はリモートリポジトリの内容をリモート追跡ブランチに反映するというコマンドになります。

なので、実際に作業をしているローカルのブランチが変化することはありません。

git merge

“git merge” はfetchで更新されたリモート追跡ブランチの内容をローカルのブランチに反映するコマンドになります。

コマンド紹介の例でも「$ git merge origin/main」のように、冒頭を省略した形でリモート追跡ブランチを指定しています。

git pull

“git pull” は fetch と merge をまとめて行っているものなので、処理の途中でリモート追跡ブランチを経由しているという形になります。

git push

“git push” では、ローカルブランチの内容をリモートブランチだけでなく、リモート追跡ブランチにも反映します。変更した内容が、「origin/main」にも影響を与えるので注意してください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。チームで開発を行うとなった時には必ず、このリモートリポジトリやGitHubが関わってきますので、使い方はもちろん、Gitがどういう仕組みなのかを理解しておくと大変役に立つと思いますので、今回の内容はぜひ覚えていってください!